15/09/2021

Restructuration du foncier agricole au Canada : perception par les agriculteurs et impacts sur les territoires ruraux

Au Canada, la structure des exploitations connaît deux tendances d'évolution : d'une part elles sont de plus en plus grandes et de moins en moins nombreuses ; d'autre part, une proportion croissante des terres agricoles est désormais détenue par des investisseurs institutionnels (fonds de pension et d'investissement), à qui les agriculteurs louent leurs parcelles. Dans le cadre d'une thèse en sociologie publiée récemment, une étudiante de l'université de Regina, M. Davidson, a analysé la façon dont les agriculteurs perçoivent ces tendances. Sa recherche porte sur l'État du Saskatchewan, où sont concentrés 40 % des terres cultivées du pays. Elle combine analyses statistiques et entretiens réalisés avec des exploitants.

La tendance à l'agrandissement, amorcée au début du XXe siècle, s'accélère depuis les années 1990. Elle s'avère plus complexe que le simple accroissement de la superficie moyenne des exploitations : disparition des structures de taille intermédiaire (100 à 1 000 ha) et augmentation de celles de grande et de petite dimensions ; extension par acquisition d'exploitations distantes et non plus adjonction de terres mitoyennes ; etc. Si les agriculteurs en déplorent les conséquences (dépopulation d'espaces ruraux déjà très faiblement peuplés, homogénéisation du paysage, disparition des haies et de la biodiversité associée, etc.), ils sont les premiers responsables de ce phénomène qu'ils considèrent comme inéluctable et nécessaire à la poursuite de leur activité.

L'acquisition de foncier par des investisseurs est une tendance plus récente (années 2000), mais qui connaît une accélération importante. Elle s'inscrit en partie dans le prolongement de la première : pour poursuivre leur agrandissement sans immobiliser trop de capitaux dans l'acquisition du foncier, nombre d'agriculteurs préfèrent désormais louer leurs terres à des investisseurs plutôt que de les acheter. Pour autant, là encore, les agriculteurs interrogés considèrent que cette évolution a des conséquences néfastes : augmentation des prix du foncier, loyers des terres élevés et qui sortent du territoire car versés à des agents économiques extérieurs à celui-ci, etc.

En conclusion, l'auteure considère que si ces deux tendances ont permis le développement de l'activité agricole, cela s'est fait au détriment de la vitalité, de la qualité de vie et de l'environnement des territoires concernés, si bien que ceux-ci tendent aujourd'hui à être réduits à leur fonction productive.

Mickaël Hugonnet, Centre d'études et de prospective

Source : université de Regina

12:38 Publié dans Agriculteurs, Exploitations agricoles, Mondialisation et international | Lien permanent | Tags : foncier agricole, exploitations agricoles, agriculteurs, canada |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

L’Alimentarium

Né en 1981, l’Alimentarium est une création de la Fondation Nestlé. Il comprend un musée localisé à Vevey (Suisse) et une plate-forme digitale, interconnectés et tous deux consacrés aux systèmes alimentaires. L'entité regroupe 25 équivalents temps plein et accueille 55 000 visiteurs par an en moyenne ; le site internet cumulait en 2020 deux millions de consultations.

Le musée offre une scénographie originale qui expose des pièces de la collection (outils agricoles, affiches, emballages, etc.) et des installations relayant des résultats de la recherche scientifique sur la production agricole, la transformation, la distribution, la consommation des denrées et la nutrition, dans une perspective historique. En matière d’élevage, les bornes interactives rappellent la naissance de l’assolement triennal et de la polyculture au Moyen-Âge ainsi que la recherche tous azimuts d’amélioration de la production au XVIIIe siècle, dont témoigne la systématisation de la sélection artificielle des espèces. Les contenus du musée reviennent aussi sur les débats que provoquent, au XXe siècle, le développement de l’ingénierie génétique, la spécialisation poussée des races choisies et la traçabilité des produits carnés.

Sur l’industrie agroalimentaire, on retiendra particulièrement les contenus sur la conservation et l’emballage des produits. Protecteur des denrées, celui-ci est aussi une interface entre le producteur et le consommateur, à une époque où les relations entre l’un et l’autre se distendent : « la boîte d’emballage, sa forme, ses couleurs et typographie, ont toujours raconté une histoire ». Sont enfin documentés les différents types de denrées et leur composition chimique, les processus métaboliques, la diversification de la demande alimentaire dans les pays très développés, sous l’effet des préoccupations environnementales et du soutien à la production locale qu’expriment certains consommateurs (les Appellations d’origine contrôlée sont décrites comme « garantes de qualité et d’authenticité »).

Le site web offre quant à lui des dossiers pédagogiques, podcasts et webséries dont certains sont destinés aux jeunes publics sur des sujets diversifiés : sécurité alimentaire ; histoire des régimes alimentaires ; définition, bénéfices et risques des OGM.

Tube digestif et neurones pour expliquer la nutrition au musée

Source : Alimentarium

En 2020 et 2021, l’Alimentarium propose une exposition et des conférences sur le véganisme (voir une précédente brève). Mentionnant les débats sur les « faux fromages à la noix de cajou », qui agitent la Confédération depuis 2018, le musée relève que les fabricants ont associé leur préparation à l’image du « vrai fromage », dans un pays réputé pour son herbage, tout en se distanciant des exploitations animales.

Nathalie Kakpo, Centre d’études et de prospective

Lien : Alimentarium

12:34 Publié dans Alimentation et consommation, Mondialisation et international, Société | Lien permanent | Tags : musée, alimentation, histoire, suisse, représentations, portrait |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

« Cultiver l’emploi », un dossier consacré à la PAC

La revue Projet consacre un dossier à la réforme de la Politique agricole commune (PAC), abordée sous l'angle de l’emploi. De nombreux experts contribuent à ce numéro, constatant que ce sujet est un absent majeur de la PAC depuis son origine. Parmi ces contributeurs, Jean-Marie Séronie rappelle combien les objectifs européens ont évolué depuis les années 1960, laissant toutefois la question de l’emploi dans un « angle mort ». Gilles Bazin explique comment ces choix européens et nationaux ont favorisé l’agrandissement des exploitations au détriment du renouvellement des agriculteurs. Partant de ce constat qui touche tous les pays d’Europe, Cécile Détang-Dessendre et Laurent Piet s’interrogent sur une conditionnalité sociale des aides, alors que Dacian Ciolos, ancien commissaire à l'Agriculture et au Développement rural, appelle de ses vœux une PAC rebâtie sur des critères d’utilité sociale et environnementale.

Source : Revue Projet

12:24 Publié dans 4. Politiques publiques, Exploitations agricoles, PAC, Travail et emploi | Lien permanent | Tags : emploi, pac, politique publique |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

Pastoralisme : parution d'un atlas mondial des parcours

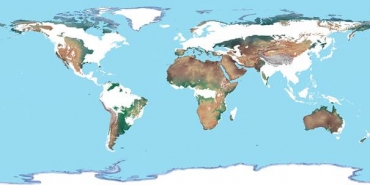

Constitués de sept biomes parmi lesquels on trouve les « déserts », « prairies », « forêts », etc., sous différents climats, les parcours pastoraux couvrent, selon les auteurs, 54 % de la surface terrestre. En juillet 2021, un consortium de sept organisations, soutenu par le CGIAR et une entreprise privée espagnole (gmv), a publié un atlas (disponible dans des formats adaptés à la lecture en ligne et à l’impression) présentant leurs caractéristiques. Seize cartes permettent au lecteur de prendre connaissance de la couverture forestière, du type d’élevage pratiqué, du nombre de vertébrés menacés et de la productivité des terres dans les zones étudiées. Elles sont accompagnées de statistiques et de brèves descriptions des enjeux et de pistes de conservation de ces milieux, afin de sensibiliser le lecteur à la fragilité des parcours ainsi qu’à leur valeur économique et culturelle.

Répartition mondiale des zones de parcours (en couleurs)

Source : Rangelands Atlas

Lecture : les parcours du Sahara servent à l'élevage de dromadaires et de petits ruminants (caprins ou ovins). Les couleurs sur le pourtour du Groenland correspondent à des parcours utilisés pour l'élevage de rennes.

Source : Rangelands Atlas

12:22 Publié dans Mondialisation et international, Production et marchés | Lien permanent | Tags : pastoralisme, parcours, atlas |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

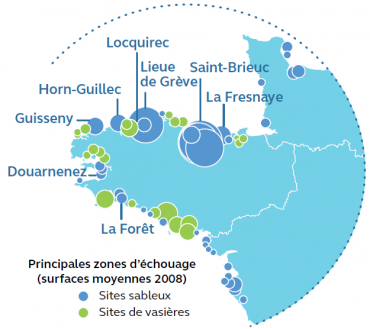

La Cour des comptes invite à revoir les plans de lutte contre la prolifération des algues vertes en Bretagne

La prolifération d’algues vertes, qui affecte de nombreux sites de la côte bretonne, a des conséquences importantes pour la santé humaine et les écosystèmes. Deux plans d’action successifs ont été mis en place sur huit territoires, à partir de 2010 (figure ci-dessous). Dans un rapport publié en juillet, la Cour des comptes les évalue et propose 5 grands axes d'amélioration : i) étendre la lutte à tous les sites d’échouage, notamment sur vasières, ii) définir des objectifs évaluables (ex. concentration des nitrates dans les cours d'eau) et en suivre la réalisation à l’échelle des bassins versants, iii) prévoir, dans la prochaine Politique agricole commune, des mesures adaptées, suffisamment incitatives et accessibles à tous les types de cultures, iv) mobiliser le foncier et les entreprises agroalimentaires, en conditionnant l'attribution des parcelles et des aides à des engagements sur la réduction des fuites d'azote, et v) renforcer les obligations réglementaires et mieux cibler les contrôles.

Échouages observés entre 2008 et 2019

Source : CEVA, retraité par la Cour des comptes

Lecture : l'aire des cercles est proportionnelle à la surface moyenne d'échouage. Les 8 bassins versants nommés sur la carte sont ceux ciblés par les plans d'action.

Source : Cour des comptes

12:18 Publié dans Environnement, Santé et risques sanitaires, Territoires | Lien permanent | Tags : algues vertes, santé humaine, eau |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

14/09/2021

Les liens entre écologie et agriculture numérique selon les acteurs de l'innovation

Dans un article publié dans le Journal of Rural Studies d'août, trois chercheurs d'Inrae s'intéressent aux relations entre deux des grandes préconisations faites actuellement à l'agriculture : l'écologisation des politiques et des pratiques, et l'usage des technologies numériques. Cette question est abordée à travers 38 entretiens réalisés avec des acteurs français de l'innovation, en agriculture conventionnelle ou biologique. Les apports du numérique à la prise en compte des questions environnementales sont perçus différemment par ces deux catégories d'acteurs. Les agriculteurs conventionnels en attendent des préconisations sur l'usage des intrants pour optimiser leur productivité tout en en limitant l'impact environnemental. En agriculture biologique, les solutions numériques sont plutôt vues comme des outils pouvant aider l'exploitant à mieux comprendre son système de production et à analyser ses pratiques agronomiques. Selon les auteurs, les acteurs du secteur de l'AgriTech n'ont pas perçu ces différences importantes et ils conçoivent actuellement des outils numériques surtout adaptés à la vision majoritaire de l'écologisation qui est celle de l'agriculture conventionnelle.

Source : Journal of Rural Studies

12:18 Publié dans Agriculteurs, Agronomie, Filières agricoles | Lien permanent | Tags : agriculture biologique, technologies numériques, écologisation |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

Pesticides à ARN interférent : une perspective d'avenir pour la protection des cultures ?

En 2019 a eu lieu à l'OCDE (Paris) une conférence sur les pesticides à ARN interférent, dans le cadre du Programme de recherche en collaboration : systèmes agricoles et alimentaires durables. Elle a donné lieu à 14 articles (revues de littérature, textes originaux) publiés en 2019 et 2020 dans Frontiers in Plant Science, se concluant par la parution d'un éditorial en juillet 2021. Ce recueil est l'occasion de se pencher sur les opportunités et risques de ces innovations, alors que les technologies à ARN ont été mises en évidence à l'occasion de leur utilisation dans les vaccins contre la Covid-19. Les sujets traités sont divers : mécanismes biologiques de l'interférence à ARN, exemples d'applications pour certaines cultures (ex. : Fusarium de l'orge), évaluation des risques environnementaux et sanitaires (persistance dans l'environnement, action sur des ARN d'autres organismes non ciblés initialement, etc.).

Source : Frontiers in Plant Science

12:16 Publié dans Agronomie, Environnement, Protection des végétaux et des animaux, Santé et risques sanitaires | Lien permanent | Tags : pesticides, arn, risque, innovation |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

Le potentiel du nudge pour limiter la consommation de viande

La diminution des émissions de gaz à effet de serre, telle que prévue par l'Accord de Paris, nécessitera de limiter l'empreinte carbone du système alimentaire en réduisant les quantités de viande consommées. Dans un document de travail, des chercheurs ont évalué le potentiel du nudge pour induire de telles évolutions des comportements alimentaires. Leur travail consiste en une méta-analyse des études conduites à ce sujet, en privilégiant celles ciblant la restauration hors-domicile. Il en ressort notamment que quel que soit le nudge utilisé (mise en avant des plats végétariens dans le menu de restaurants, option végétarienne par défaut lors de l'inscription en ligne à un repas, etc.), une diminution substantielle de la consommation de viande, comprise entre 53 et 87 %, est observée chez la population cible. Pour les auteurs, le nudge semble donc être un instrument efficace pour inciter les consommateurs à adopter une alimentation plus durable.

12:15 Publié dans Alimentation et consommation, Environnement | Lien permanent | Tags : alimentation durable, consommation, viande, nudge |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

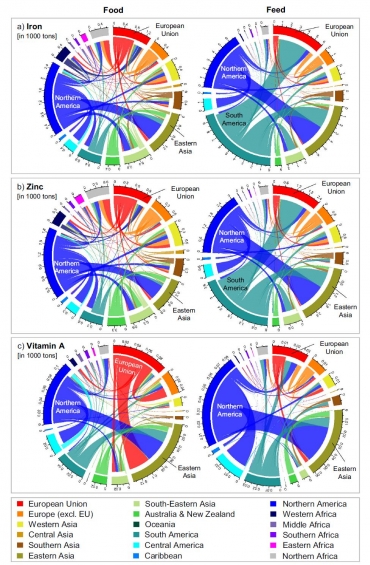

L'Union européenne, acteur de premier plan des échanges mondiaux en micronutriments

Une équipe allemande de chercheurs a analysé les flux commerciaux liés à l'alimentation humaine et animale de l'Union européenne en fonction de leurs contenus en fer, zinc et vitamine A. Les premiers résultats ont été publiés récemment dans Ecological Economics. Pour ce faire, ils ont retracé, à partir des données sur le commerce international (FAO, 2018), les liens entre pays consommateurs et pays producteurs de matières premières, y compris pour les produits ayant subi des transformations. Les matrices offre/demande de matières premières agricoles ont ensuite été traduites en balance en micronutriments, en fonction de la teneur de chacune (figure ci-dessous).

Principaux flux d'échanges en fer, zinc et vitamine A portés par l'alimentation humaine et animale

Source : Ecological Economics

En raison de sa dépendance aux échanges internationaux pour l'alimentation du bétail, l'UE est importatrice nette de fer et de zinc. Elle s'approvisionne, pour plus des trois quarts de ses besoins nets, auprès de pays à fort taux de malnutrition. À l'inverse, elle est exportatrice nette de vitamine A, en particulier au travers des denrées destinées aux pays en insécurité alimentaire. Ces résultats montrent le poids important de l'Union en matière de sécurité alimentaire globale.

Source : Ecological Economics

12:13 Publié dans Alimentation et consommation, Mondialisation et international, Production et marchés | Lien permanent | Tags : micronutriments, nutrition, commerce international |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

Du cultivateur au monde de la parfumerie : les pérégrinations des matières végétales naturelles

L’émission 7 milliards de voisins (RFI) du 1er septembre dernier était consacrée à la production, la transformation et la commercialisation des matières végétales utilisées dans la parfumerie. Les avancées de la chimie, au XIXe siècle, ont révolutionné la fabrication du parfum en substituant aux composants naturels des molécules de synthèse aux coûts de production inférieurs. Les premiers conservent néanmoins un intérêt pour la parfumerie haut de gamme, qui y voit un facteur d’innovation et de distinction. Le cas de la vanille de Madagascar, où la succession d'événements climatiques extrêmes et de mauvaises floraisons a entraîné de fortes variations de prix (de 60 à 600 dollars le kilo pour la gousse), illustre toutefois la difficulté des planteurs à accéder à un revenu jugé « décent ». À l’opposé se trouve le vétiver haïtien, l’une des seules productions locales transformées sur place et exportées au bénéfice de 50 000 producteurs, mais aussi le benjoin laotien, produit de « l’agroforesterie aromatique ». Enfin, du niveau de revenu dépend la conservation des savoir-faire traditionnels (extraction, gemmage, pressage, etc.), garants de la production.

Source : Radio France internationale

12:09 Publié dans Forêts Bois, Mondialisation et international, Production et marchés | Lien permanent | Tags : végétaux, agroforesterie, madagascar |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

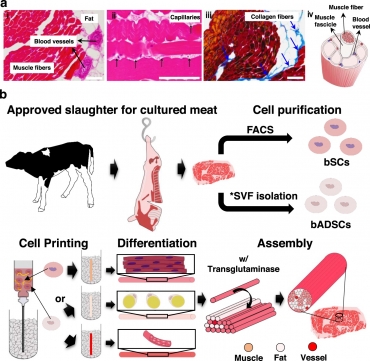

Viande in vitro et impression 3-D de bœuf wagyu par une équipe japonaise

Paru dans Nature communications, un article relate l’assemblage sous forme de « steak », par une équipe de chercheurs de l’université d’Osaka, de différents types de cellules cultivées in vitro de bœuf wagyu (myocites, adipocytes, capillaires). Le procédé recourt à une impression 3-D intégrant un « bain » de gel tendineux (tendon-gel integrated bioprinting), mais les fibres obtenues ont ensuite été assemblées manuellement. Reproduire la structure persillée du bœuf japonais constitue en soi une performance. L’article livre à ce sujet d’intéressants aperçus sur les méthodes et les échelles de réalisation aujourd’hui accessibles : l'obtention d'un « steak » de 5 mm de diamètre et de 10 mm de long a nécessité la construction « de 72 fibres comprenant 42 muscles, 28 tissus adipeux et 2 capillaires sanguins ».

Vue d’ensemble du procédé

Source : Nature communications

Lecture : a) structure d’une tranche de bœuf wagyu (« steak ») ; b) schéma de construction du prototype à partir de cultures de cellules in vitro. Sigles : FACS - fluorescence activated cell sorting ; SVF - stromal vascular fraction ; bSCs - bovine satellite cells ; bADSCs - bovine adipose-derived stem cells.

Source : Nature Communications

12:06 Publié dans Alimentation et consommation, Mondialisation et international, Production et marchés, Société | Lien permanent | Tags : alimentation, viande in vitro, japon, impression 3d |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

13/09/2021

Effets de la diversification des cultures sur les services écosystémiques

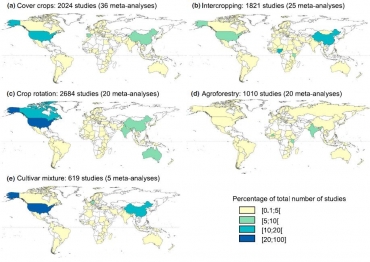

Souhaitant objectiver l'effet de la diversification des cultures sur les services écosystémiques, des chercheurs du Cirad, d'Inrae et de l'université libre d'Amsterdam ont compilé les résultats de 95 méta-analyses portant sur 5 154 expérimentations. Ils trouvent que la diversification des cultures améliore le rendement (effet médian de + 14 %), la biodiversité des plantes non cultivées et des animaux (+ 24 %), et certains services écosystémiques comme la qualité de l'eau (+ 51 %), le contrôle des ravageurs et des maladies (+ 63 %), ainsi que la qualité du sol (+ 11 %). Ils observent aussi que les techniques agronomiques sont inégalement efficaces : d'une façon générale, l'agroforesterie, les cultures de couverture et l'association de cultures produisent plus de services écosystémiques que les rotations et les mélanges variétaux. Ces performances varient cependant selon la mise en œuvre de ces pratiques mais aussi selon les services écosystémiques sur lesquels les effets sont étudiés.

Répartition, dans le monde, des études prises en compte

Source : Global Change Biology

Lecture : les cinq pratiques de diversification étudiées sont (a) les cultures de couverture ; (b) l'association de cultures ; (c) la rotation de cultures ; (d) l'agroforesterie ; (e) les mélanges variétaux.

Source : Global Change Biology

12:02 Publié dans Agronomie, Environnement | Lien permanent | Tags : services écosystémiques, agroforesterie |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

Acceptabilité des légumes verts par les enfants âgés de deux ans et moins

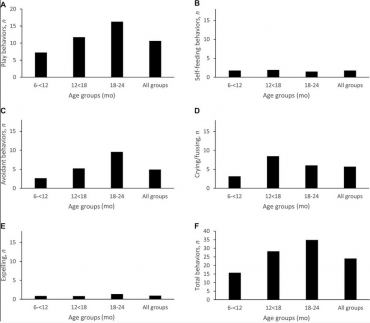

Les 1 000 premiers jours de la vie jouent un rôle prépondérant dans la formation du goût, des préférences et des comportements alimentaires du futur adulte. Introduire la consommation de légumes verts durant cette période est donc un enjeu fort qui peut se muer en défi, attendu que les enfants acceptent difficilement leur amertume. Une étude, parue dans le Journal of Nutrition, compare l'impact de quatre modalités de préparation sur la consommation de ces légumes : des purées de chou frisé avec 0 %, 1,2 % ou 1,8 % de sucre, ou 0,2 % de sel, sont proposées à des enfants âgés de 6 à 24 mois. Les parents consignent leurs réactions dans un questionnaire.

Contrairement à ce qui a été observé chez les adultes, la purée sans ajout visant à masquer l'amertume est la mieux acceptée. L'âge est un facteur déterminant de ces résultats, les enfants de 6 à 12 mois étant plus enclins à accepter les différentes purées et à en apprécier le goût.

Comportements des enfants face aux purées selon leur âge

Source : The Journal of Nutrition

Lecture : de gauche à droite pour chacune des sous-sections, les enfants de 6-12 mois, 12-18 mois, 18-24 mois et tous âges confondus. Comportement joueur en A ; auto-alimentation en B ; comportement d'évitement en C ; pleurs ou agitation en D ; rejet en E ; toutes réponses confondues en F.

Source : The Journal of Nutrition

11:57 Publié dans 5. Fait porteur d'avenir, Alimentation et consommation, Société | Lien permanent | Tags : légumes, enfants, acceptabilité |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

Un outil de prévention des menaces agroterroristes liées à l'élevage

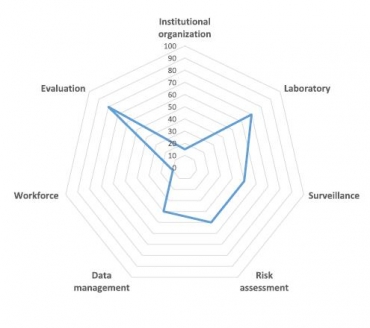

Un article publié dans One Health Outlook s'intéresse aux menaces agroterroristes liées à l'élevage. L'introduction intentionnelle de maladies animales peut permettre à un groupe terroriste de s'en prendre à un pays, de façon plus simple qu'avec des armes biologiques à destination humaine, tout en ayant des effets importants sur la santé humaine (zoonoses) ou l'économie (épizooties à forte morbidité). C'est pourquoi l'Organisation internationale pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et INTERPOL ont souhaité élaborer un outil de surveillance de cette forme d'action criminelle.

L'outil d'évaluation de la surveillance des maladies animales SET (Surveillance Evaluation Tool), développé en 2017 par la FAO, permettait déjà d'évaluer, à partir de 90 indicateurs, la capacité du service de surveillance d'un pays à faire face à une crise sanitaire animale. À partir du SET, les trois organisations ont développé un outil plus spécifique (finalisé courant 2021), permettant d'évaluer, en association avec des juristes (accès à certaines données, réglementation sur les libertés publiques, etc.), la capacité d'un pays à détecter une menace d'agroterrorisme liée à l'élevage. Il comporte 32 indicateurs, répartis en sept catégories, telles que « l'organisation nationale de l'épidémiosurveillance » et la « présence de laboratoires compétents ». Ce module permet au pays d'évaluer ses capacités et suggère, le cas échéant, un plan de mise à niveau à court, moyen et long termes sous forme d'un diagramme-radar (figure).

Exemple de résultat graphique de l'évaluation des capacités d'un pays fictif à détecter une menace

Source : One Health Outlook

Lecture : le radar montre les capacités du pays à faire face à un cas d'agroterrorisme à partir de 32 indicateurs regroupés en sept catégories (organisation institutionnelle, laboratoires, épidémiosurveillance, gestion du risque, traitement des données, ressources humaines, évaluation). Plus le point est proche de la périphérie, meilleure est la capacité du pays dans le domaine concerné.

Source : One Health Outlook

11:54 Publié dans 2. Evaluation, 4. Politiques publiques, Mondialisation et international, Santé et risques sanitaires | Lien permanent | Tags : maladies, agroterrorisme, gestion des risques, évaluation |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

État des lieux et défis pour la recherche sur la canne à sucre

En juin 2021 s'est tenue en Inde (Coimbatore) une conférence internationale consacrée à la recherche sur la canne à sucre, organisée par le Sugarcane Breeding Institute. Réunissant de nombreuses contributions, les actes qui viennent de sortir brossent un panorama des connaissances actuelles et des défis : amélioration des plantes, techniques de production, gestion des maladies et des ravageurs, mécanisation des systèmes de production, etc. Cultivée dans 103 pays, avec le Brésil, l'Inde et la Chine en tête, la canne à sucre occupe environ 25,3 millions d'hectares, pour une production annuelle d'environ 1,9 milliard de tonnes. Parmi les défis partagés au niveau mondial, figure l'amélioration des rendements : selon l'une des contributions, en 80 ans, la forte progression de la production a été liée à l'accroissement des surfaces, alors que les rendements ont dorénavant atteint un plateau. Dans ce cas, comme dans d'autres, les technologies génétiques présentent, pour les intervenants, des opportunités intéressantes. La diversification des valorisations (bioénergie, biocarburants) est un autre défi important, en particulier pour les entreprises de transformation.

Source : Sugarcane Breeding Institute

11:51 Publié dans Agronomie, Mondialisation et international, Production et marchés | Lien permanent | Tags : inde, canne à sucre, génétique, rendement |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook