07/09/2020

L'UICN publie un standard mondial pour les « Solutions fondées sur la Nature »

Dans un contexte de montée en puissance des « Solutions fondées sur la Nature » (SfN), pour répondre aux crises provoquées par le changement climatique et les pertes de biodiversité, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) publie, quatre ans après la première proposition de définition internationale, un cadre pour leurs vérification, conception et développement à une plus grande échelle. Il comporte 8 critères (défis sociétaux, gain net de biodiversité, faisabilité économique, gouvernance inclusive, gestion adaptative, etc.), assortis de 28 indicateurs. Ce cadre doit permettre aux utilisateurs (acteurs publics, aménageurs, entreprises, organisations non gouvernementales) de réussir leur transition vers des SfN « bien conçues, exécutables et durables ». Le document présente également une structure de gouvernance destinée à collecter les retours des utilisateurs afin d'améliorer le standard.

Source : UICN

14:40 Publié dans Climat, Environnement | Lien permanent | Tags : solutions fondées sur la nature, environnement |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

04/09/2020

Estimation du service rendu par un portail gouvernemental agricole : l'exemple de la Grèce

Un test grandeur nature du nouveau portail gouvernemental grec AgroGOV, destiné aux agriculteurs, a permis d'identifier les atouts et faiblesses de l'application. Les résultats de cette analyse ont été récemment publiés dans Agronomy.

L'auteur a mesuré la satisfaction globale et partielle des utilisateurs, grâce à une enquête en ligne menée sur une version bêta, avant le déploiement du portail (101 réponses). Les résultats ont été traités au moyen d'une méthode d'analyse de satisfaction multicritères, tenant compte de la navigation, du design, de l'accessibilité, de l'interactivité et du contenu. Cette méthode a produit des diagrammes d'amélioration, qui facilitent la priorisation des actions correctrices en identifiant les plus efficientes. Dans le cas présent, l'accessibilité et l'interactivité, déjà satisfaisantes, sont apparues prioritaires pour les améliorations futures.

Source : Agronomy

14:34 Publié dans 4. Politiques publiques, Agriculteurs | Lien permanent | Tags : application, système d'information, grèce |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

Perspectives de développement de petites économies insulaires

Une note de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM), en date de juillet 2020, analyse les trajectoires de croissance de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Ces territoires partagent un modèle économique caractérisé par l’importance des transferts publics (notamment sous la forme de dépenses fiscales) et des spécialisations sectorielles, le tourisme en Polynésie française et la production du nickel dans l’archipel calédonien. Le développement d'activités telles que la pêche, la pisciculture ou la production de la vanille, ainsi que l’arrivée de nouveaux entrants sur des marchés intérieurs fréquemment oligopolistiques pourraient favoriser un développement plus endogène.

Source : Institut d’émission d’outre-mer

14:29 Publié dans Développement, Pêche et aquaculture, Territoires | Lien permanent | Tags : outre-mer, développement, insulaire |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

Urbanisation et « villes-actionnaires » en Inde

Paru en août 2020 sur La vie des idées, un article rend compte de l'ouvrage de l'urbaniste S. Balakrishnan consacré aux « villes-actionnaires » indiennes. « Avatar » des projets de corridors économiques destinés à accélérer l'industrialisation du pays et nécessitant de très nombreuses terres agricoles, la « ville-actionnaire » a été pensée comme un moyen de résoudre les conflits entre investisseurs et propriétaires ruraux. Ceux-ci deviennent actionnaires de l'entreprise immobilière (dividendes à percevoir sur les transactions), contre l'abandon de leurs activités agricoles (ex. : canne à sucre). Ce travail de terrain met en évidence les spécificités locales : positions dominantes de certaines castes, difficultés pour les communautés de travailleurs agricoles sans terre de faire valoir leurs intérêts, rôle variable des institutions rurales traditionnelles. Il soulève aussi diverses questions sur ce modèle de développement urbain.

Source : La vie des idées

14:08 Publié dans Mondialisation et international, Territoires | Lien permanent | Tags : inde, ville, urbanité, urbanisation |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

Des importations européennes de soja brésilien issues de la déforestation illégale

Selon un article publié en juillet dans la revue Science, une part non négligeable des exportations brésiliennes de soja (environ 20 %) et de viande bovine (au moins 17 %), en provenance des biomes de l'Amazonie et du Cerrado vers l'Union européenne, serait liée à de la déforestation illégale. Par ailleurs, 2 % des entreprises forestières seraient responsables de 62 % de la déforestation illégale dans ces régions.

Source : Science

13:59 Publié dans Forêts Bois, Mondialisation et international, Production et marchés | Lien permanent | Tags : exportation, déforestataion, brésil, soja |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

L'importance des forêts périurbaines mise en lumière lors du confinement

Une équipe de chercheurs étudiant depuis près d'une année la forêt périurbaine de Kottenforst, près de Bonn (Allemagne), a mesuré l'impact du confinement sur sa fréquentation, entre le 22 mars et le 28 avril 2020, grâce à un compteur infrarouge placé à un nœud de routes forestières au cœur de la zone. Cette fréquentation a été multipliée par deux par rapport à la même période de 2019, avec une hausse importante entre 16h et 19h, et elle s'est répartie sur l'ensemble des jours de la semaine. Pour les auteurs, ces résultats illustrent le rôle essentiel de la forêt comme facteur de bien-être.

Source : Forest policy and economics

13:40 Publié dans Forêts Bois, Société | Lien permanent | Tags : forêt, confinement, covid-19, périurbain |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

08/07/2020

Une évaluation de l’efficacité et de l'efficience de différents outils de politique agro-environnementale

L'Institute for Climate Economics (I4CE) a publié, en juin 2020, une étude consacrée à la Politique agricole commune (PAC). Si la prochaine réforme de la PAC est toujours en cours de négociation, la Commission européenne a d'ores et déjà annoncé sa volonté de passer d'une logique d'obligation de moyens à une logique d'obligation de résultats. Ce changement d'approche vise notamment à améliorer l'efficacité et l'efficience des aides agro-environnementales. Mais qu'en serait-il vraiment si de telles mesures étaient adoptées ?

Pour répondre à cette question, l'étude analyse six outils de politique agro-environnementale : le paiement vert, les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC), les aides à l'agriculture biologique (conversion et maintien), la certification Haute valeur environnementale (HVE), le label bas carbone (LBC) et un dispositif australien relatif à la séquestration du carbone dans les sols agricoles. Les quatre premiers sont considérés comme des outils à obligation de moyens, visant à promouvoir des pratiques supposées bénéfiques pour l'environnement, alors que les deux derniers relèvent davantage d'une obligation de résultats. Pour chacun de ces outils, les auteurs ont estimé les impacts ainsi que les coûts (conception, fonctionnement, suivi, contrôle) associés à leur mise en œuvre.

Ils tirent plusieurs enseignements de leurs analyses. En premier lieu, les mesures à obligation de résultats n'entraînent pas nécessairement une plus grande efficacité : celle-ci dépend de l'ambition du dispositif et de son niveau d'exigence en matière d'additionnalité. Elles sont en revanche très pertinentes lorsque les liens entre les pratiques agricoles et les impacts sont mal connus au niveau global, car elles laissent à l'agriculteur la responsabilité de choisir les pratiques permettant d'atteindre localement le résultat visé. De plus, les mesures à obligation de résultats peuvent être moins coûteuses à administrer que celles à obligation de moyens, à l’instar des cadres de certification carbone, dont les coûts de gestion sont généralement plus faibles que ceux des MAEC. Enfin, l'approche basée sur une obligation de résultats faciliterait l'évaluation environnementale de la PAC, conduisant les auteurs à souligner, en conclusion, l’opportunité d’un tel dispositif dans la prochaine programmation.

Mickaël Hugonnet, Centre d'études et de prospective

Source : Institute for Climate Economics

15:49 Publié dans 2. Evaluation, 4. Politiques publiques, Environnement, PAC | Lien permanent | Tags : i4ce, agro-environnement, maec, agriculture biologique, hve, lbc |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

La PAC actuelle ne permet pas d'enrayer le déclin de la biodiversité selon la Cour des comptes européenne

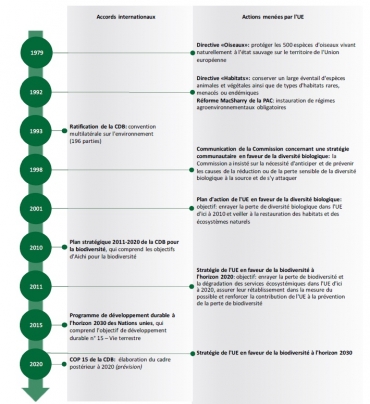

La biodiversité européenne décline depuis de nombreuses années et l'intensification agricole en est une des causes principales. Pour enrayer cette baisse, l'Union européenne s'est engagée en 2010 à respecter les objectifs de la convention des Nations unies sur la diversité biologique (figure ci-dessous). Dans ce but, la Commission a adopté en 2011 une stratégie en faveur de la biodiversité, dont l'un des objectifs est le renforcement de la contribution de l'agriculture au maintien et à l'amélioration de la biodiversité. Dans un rapport publié en juin, la Cour des comptes européenne analyse la contribution de la Politique agricole commune (PAC) à l'atteinte de cet objectif, et confirme certains résultats de l'évaluation de l'impact de cette politique sur la biodiversité, publiée en novembre 2019 par la Commission.

Accords internationaux et actions de l'UE en faveur de la biodiversité

Source : Cour des comptes européenne

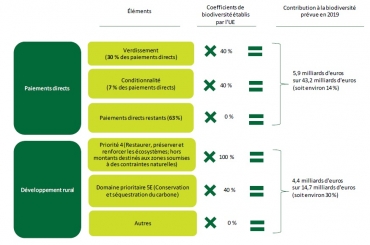

Dans le cadre de son suivi annuel, la Commission estime que, en 2019 et 2020, l'UE pourrait consacrer 8 % de son budget à la biodiversité, soit 13,5 milliards d'euros par an, avec une contribution annuelle de la PAC de 10,3 milliards d'euros. Cependant, selon les auteurs, cette estimation n'est pas fiable : elle repose sur l'utilisation de coefficients grossiers. De plus, la Cour souligne que cette estimation ne tient pas compte des autres dépenses pouvant avoir des impacts négatifs.

Méthode utilisée par la Commission pour calculer le financement de la biodiversité octroyé au titre de la PAC

Source : Cour des comptes européenne

Les auteurs concluent que la majeure partie des fonds de la PAC n'a eu qu'un impact positif limité sur la biodiversité. Ainsi, la plupart des paiements directs ne contribuent pas à sa préservation ou à son amélioration. L'impact positif de la conditionnalité n'a pas été démontré tandis que le verdissement, étudié plus en détails dans un précédent rapport (voir à ce sujet un billet sur ce blog), est jugé peu ambitieux. Les mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC), et celles visant l'agriculture biologique et les zones Natura 2000, sont les plus susceptibles d'avoir un effet positif, mais peu de contrats sont passés avec des agriculteurs pour les plus exigeantes d'entre elles, en particulier celles relatives aux cultures arables. De ce fait, les auteurs préconisent i) une amélioration de la conception et de la mise en œuvre de la stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité (notamment coordination entre États membres et suivi des dépenses), ii) une contribution renforcée des paiements directs et du développement rural à la biodiversité des terres agricoles et iii) l'élaboration d'indicateurs permettant d'évaluer les effets de la PAC.

À noter qu'une nouvelle stratégie Biodiversité à horizon 2030 a été présentée par la Commission européenne en mai 2020.

Estelle Midler, Centre d'études et de prospective

Source : Cour des comptes européenne

15:46 Publié dans 4. Politiques publiques, Environnement, PAC | Lien permanent | Tags : cour des comptes européenne, biodiversité, pac, budget |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

Des transformations importantes des chaînes de valeur mondiales, accélérées par l'épidémie de Covid

Si la pandémie n'en est pas à l'origine, elle accélère les tendances lourdes à l’œuvre en matière d'investissements internationaux et, par là même, la transformation des chaînes de valeur mondiales : telle est la conclusion de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), dans son rapport publié en juin 2020.

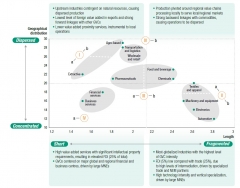

L'organisme y conduit une analyse approfondie des évolutions, au cours des trente dernières années, de la « production internationale », à savoir celle des multinationales à l'origine des chaînes de valeur globales et des échanges qu'elles génèrent. Il propose notamment une classification des secteurs d'activité en fonction du type de chaîne de valeur, utilisant des critères liés à leur longueur et leur fragmentation, à la distribution géographique de la valeur ajoutée, au mode de gouvernance et au degré d'internalisation. L'agriculture (incluse dans l'ensemble I de la figure ci-dessous), apparaît comme l'archétype du secteur primaire peu intensif en capital, alors que l'agroalimentaire (ensemble III) est représentatif des chaînes de valeur régionalisées.

Répartition de la production internationale en fonction de la longueur et de la dispersion géographique des chaînes de valeur mondiales et identification des configurations archétypales

Source : CNUCED

Lecture :

- I : industries primaires avec a. celles intensives en capital et b. celles peu intensives en capital ;

- II : chaînes de valeur intensives avec a. les faiblement technologiques et b. les technologiques ;

- III : répartition géographique avec a. une distribution en étoile et b. une distribution régionalisée :

- IV : industries des services connectés aux chaînes de valeur mondiales avec a. celles à forte valeur ajoutée, et b. celles à faible valeur ajoutée.

Les auteurs identifient trois ensembles de tendances qui ont transformé les chaînes de valeur au cours des trois dernières décennies et qui auraient été renforcées par la pandémie : la nouvelle révolution industrielle (robotisation et intelligence artificielle, digitalisation, fabrication additive), les évolutions en matière de politiques économiques (interventionnisme national, protectionnisme en matière d'investissement et de commerce, régionalisme et bilatéralisme), affirmation des enjeux de durabilité (réglementations, transformation des process et des produits, impacts sur les approvisionnements).

En combinant ces évolutions, quatre trajectoires des chaînes de valeur mondiales sont envisagées pour la prochaine décennie : relocalisation, diversification, régionalisation et reproduction. Dans ce dernier scénario, les multinationales se concentrent sur le design des produits et le pilotage des chaînes de valeur, délégant la production en série à des sous-traitants localisés au plus près des consommateurs, notamment grâce à l'impression 3D. Pour l'agriculture, la régionalisation et, dans une moindre mesure, la diversification et la relocalisation sont les trajectoires les plus probables. Dans le cas des industries agroalimentaires, la régionalisation et la diversification seraient les voies principales d'évolution.

Pertinence des différentes trajectoires selon les secteurs

Source : CNUCED

Muriel Mahé, Centre d'études et de prospective

Source : CNUCED

15:41 Publié dans 1. Prospective, Mondialisation et international | Lien permanent | Tags : cnuced, agriculture, agroalimentaire, chaines de valeur, covid-19 |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

Besoins en financement de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans l'Union européenne : enseignements de l'étude fi-compass

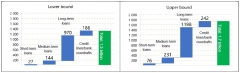

Conduite à la demande de la Commission européenne et de la Banque européenne d'investissement, l'étude fi-compass a été publiée en juin 2020. Elle analyse l'offre et la demande de financements dans les secteurs agricole et agroalimentaire, dans 24 États membres, en suivant une méthodologie commune. L'étude repose sur deux enquêtes téléphoniques menées en 2018 et 2019, auprès de 7 600 agriculteurs, complétées par un examen des statistiques publiques européennes et nationales, et d'entretiens avec des parties prenantes, administrations et organismes financiers. Chaque pays a fait l'objet d'un rapport individuel, accessible sur un portail dédié. Une des contributions originales de l'étude consiste en l'estimation du déficit de financement (financing gap), défini comme la « demande de crédit non satisfaite en raison de contraintes ou d'absence d'accès au financement », et qui comprend à la fois les demandes rejetées ou découragées (anticipation de rejet).

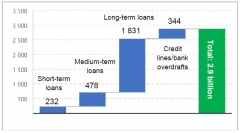

Dans le cas de la France, plusieurs résultats intéressants se dégagent. Tout d'abord, le marché du crédit augmente dans le secteur agricole depuis plusieurs années, avec 52,7 milliards d'euros de prêts en 2018 contre 47,7 milliards en 2015. Néanmoins, les auteurs estiment qu'il existe un déficit de financement, entre 1,3 et 1,7 milliard d'euros, en dépit de conditions d'accès au crédit favorables et de taux d'intérêt bas. Les crédits sont inégalement répartis, 15 % des exploitations agricoles concentrant 65 % des volumes de prêts. Enfin, les nouveaux entrants et les jeunes agriculteurs connaissent un accès plus difficile au crédit, comme les porteurs des projets les plus innovants.

Déficit de financement du secteur agricole français par type de produit bancaire, 2017

Source : fi-compass

Dans le secteur agroalimentaire français, la hausse de l’investissement est nettement plus marquée que pour l'agriculture (+35 % entre 2014 et 2017) et elle atteint 13 à 14 milliards d'euros en 2018. Cependant, le déficit de financement dans ce secteur serait de 2,9 milliards et concernerait à 88 % les petites entreprises. Sur la base de ces diagnostics, l'étude propose une série de recommandations, en faveur notamment d'évolutions du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

Déficit de financement du secteur agroalimentaire français par type de produit bancaire, 2017

Source : fi-compass

Julien Hardelin, Centre d'études et de prospective

Source : fi-compass

15:37 Publié dans Exploitations agricoles, IAA | Lien permanent | Tags : financement, fi-compass, crédits, prêts |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

07/07/2020

Économies de gamme et synergies entre ateliers dans les élevages laitiers bavarois

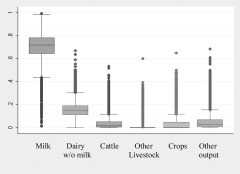

Dans le numéro de juillet de l'European Review of Agricultural Economics, deux chercheurs allemands étudient les synergies liées à la diversification des productions dans les élevages laitiers de Bavière. Des économies de gamme sont en effet possibles lorsque les coûts de production de plusieurs produits, une fois regroupés, sont inférieurs aux coûts de production séparés. Les chercheurs se sont focalisés sur les complémentarités de coûts de facteurs de production qui permettent des économies croisées entre deux ateliers, et contribuent aux économies de gamme. Celles-ci peuvent aussi reposer sur le partage des coûts fixes. De telles complémentarités existent lorsque des ressources (y compris immatérielles, comme les compétences techniques) sont mobilisées pour différentes productions sans frais supplémentaires.

Les travaux exposés reposent sur les données comptables collectées de 2000 à 2014 par le Farm Accountancy Data Network (FADN, Rica européen) : ils retiennent 1 647 exploitations laitières de Bavière, enquêtées pendant au moins deux années successives. Si les exploitations laitières sont, en général, spécialisées, une part non négligeable de leurs recettes peut provenir d'une diversification interne : valorisation de la viande issue du troupeau laitier, mais aussi ateliers allaitants ou grandes cultures.

Part des différents ateliers dans les recettes des exploitations laitières de Bavière (2000-2014)

Source : European Review of Agricultural Economics

Les complémentarités de coûts croisées entre les ateliers sont alors identifiées économétriquement par la distance à une fonction d'efficience, et analysées selon les caractéristiques des fermes et des agriculteurs. En définitive, ces économies dépendent de la taille et du degré de spécialisation des exploitations. Les plus grandes exploitations laitières réalisent davantage d'économies par des synergies avec les grandes cultures, alors que les plus petites peuvent mieux bénéficier de complémentarités avec l'atelier viande. La différence pourrait s'expliquer par le fait que les structures les plus grandes sont plus intensives en capital et les autres en travail. Pour les auteurs, si la diversification ne se limite pas aux réductions de coûts étudiées par eux, les politiques qui cherchent à la soutenir devraient prendre en compte la taille et la structure des exploitations.

Jean-Noël Depeyrot, Centre d'études et de prospective

15:35 Publié dans Agriculteurs, Exploitations agricoles, Production et marchés | Lien permanent | Tags : allemagne, bavière, élevage laitier, gammes, ateliers, économies |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

Les effets de la pandémie de Covid-19 sur les activités économiques ultra-marines en débat au Sénat

Le 9 juin dernier, la Délégation sénatoriale aux outre-mer a organisé deux tables rondes sur l’agriculture et la pêche, donnant la parole à divers acteurs professionnels et publics. Ces sessions visaient à exposer les effets de la crise sanitaire sur l’activité, les mesures publiques de soutien dédiées et les adaptations des professionnels.

Vidéo de la table ronde sur l'agriculture et la pêche dans les outre-mer

Source : Sénat

Selon la plupart des présidents de Chambres d’agriculture auditionnés, la crise sanitaire a eu un effet de loupe sur les difficultés des activités agricoles dans les territoires ultra-marins, tenant en partie à leur insularité. Le ralentissement du fret aérien a ainsi fragilisé l’approvisionnement en intrants ou en œufs à couver (indispensables à la filière avicole), conduisant à la baisse des surfaces et volumes de production. Les exportations ont par ailleurs été freinées, avec un manque à gagner significatif pour les agriculteurs, à l’image de ceux de la filière melon. La raréfaction de certains produits très prisés dans l’océan Indien, tels que l’ail, l’oignon et les épices, a enfin entraîné une hausse de leurs prix. En revanche, l’exiguïté des territoires et les hauts niveaux d’interconnaissance ont favorisé l'adaptation à ce contexte inédit, comme l'illustre le développement des points de vente directe et de drives fermiers dans la plupart des départements et régions d’outre-mer. Ces initiatives ont contribué à la stabilité des systèmes alimentaires locaux même si la crise a conduit certains ménages à privilégier le stockage de produits secs au détriment de la consommation d’aliments frais.

La table ronde sur la pêche a souligné la difficulté pour les producteurs d'accéder aux mesures de soutien gouvernementales, faute d’être à jour de leurs cotisations auprès de l’Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales (URSSAF). Par ailleurs, le difficile écoulement des produits a entraîné des surcoûts liés à leur stockage. Enfin, d'après les intervenants, la gestion publique de la pandémie aurait renforcé les frontières nationales, d’ordinaire plus poreuses, diminuant ainsi l’exposition des pêcheurs locaux aux importations concurrentes de produits de la mer en provenance des bassins régionaux.

Nathalie Kakpo, Centre d’études et de prospective

15:31 Publié dans Agriculteurs, Pêche et aquaculture, Production et marchés, Sécurité alimentaire | Lien permanent | Tags : outre-mer, sénat, covid-19 |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

Impact des facteurs de changement global sur la biodiversité microbienne et les fonctionnalités des sols

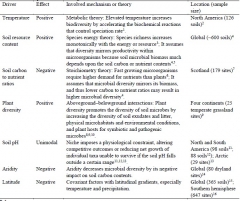

Une littérature de plus en plus abondante documente les liens entre les pertes de biodiversité et les facteurs de changement global induits par l'homme (réchauffement climatique, usage des terres, etc.). Trois chercheurs chinois se sont intéressés, eux, aux impacts, moins étudiés, de ces facteurs sur la biodiversité microbienne et les fonctionnalités du sol. Les résultats de leur méta-analyse sont publiés dans Nature Communications.

Les auteurs compilent les résultats de 341 publications, comprenant 1 235 observations de terrain relatives à l'évolution de six facteurs de changement global : réchauffement, augmentation de la teneur en CO2, variation des précipitations, addition de phosphore, addition d'azote, changement d'usage des terres. Les observations ont été réalisées au sein de huit types de biomes : terres agricoles, toundras, forêts tempérées/boréales, forêts tropicales/subtropicales, végétation méditerranéenne, prairies, déserts et zones humides.

Localisation des terrains d'échantillonnage pour les études se penchant sur l'impact (a) du réchauffement et (b) de la concentration de CO2

Source : Nature Communications

Les auteurs ont étudié l'impact de ces facteurs sur la diversité microbienne, de types « alpha » (estimée en nombre d'espèces coexistant sur un site) et « beta » (mesurée en niveau de similitude dans la composition des espèces de sites différents), et sur la structure des communautés. Ils ont aussi envisagé leurs effets sur la biomasse et les fonctionnalités des écosystèmes : respiration microbienne, processus liés aux cycles du carbone, de l'azote et du phosphore.

Ils concluent que, contrairement à ce que la littérature tend à montrer pour les macro-organismes tels que les animaux et les végétaux, les facteurs de changement globaux n'entraîneraient pas systématiquement une diminution de la biodiversité microbienne – à l'exception des espèces rares, plus sensibles à ceux-ci. Par ailleurs, la réduction de la diversité microbienne ne s’accompagnerait pas systématiquement d’une dégradation des fonctionnalités du sol, davantage impactées par la structure des communautés et la biomasse.

Principaux facteurs influençant la diversité microbienne du sol de type « alpha » dans les écosystèmes terrestres, issus d'études de cas sélectionnées

Source : Nature Communications

Marie-Hélène Schwoob, Centre d'études et de prospective

Source : Nature Communications

15:27 Publié dans Environnement | Lien permanent | Tags : sols, biodiversité, biodiversité microbienne |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

Livre blanc sur la télémédecine vétérinaire

Le think tank Vet IN Tech, acteur reconnu de la télémédecine vétérinaire depuis 2017, présente un livre blanc sur le sujet au moment même où un décret vient d'en autoriser l'expérimentation. La première partie du document définit la télémédecine vétérinaire en comparant le contenu du décret et un avis de l'Académie vétérinaire de France de 2017, qui posait des jalons importants en la matière : cette pratique recouvre la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance médicale, la téléassistance médicale et la télérégulation.

Les cinq actes de télémédecine vétérinaire

Source : Vet IN Tech

Un parangonnage est effectué avec la médecine humaine et la télémédecine vétérinaire dans trois pays anglo-saxons (Canada, États-Unis, Royaume-Uni), où la relation avec le client est régie par un contrat de soin et la télémédecine très encadrée. Le Canada, en particulier, l'a très tôt pratiquée du fait des distances à parcourir pour un effectif de vétérinaires insuffisant, les pratiques étant encadrées par un document de l'association des vétérinaires de 2014.

Dans une deuxième partie, véritable guide pour les vétérinaires, divers outils sont comparés au regard de leurs possibilités de connexion, leur interopérabilité (avec les logiciels de gestion de la clinique ou les applications des portables de leurs clients par exemple) et leur capacité de sécurisation des données. Les auteurs insistent sur quelques bonnes pratiques qui favorisent les téléconsultations dans des conditions aussi professionnelles qu'une consultation classique : elles concernent par exemple le temps et le formalisme à y consacrer.

Divers usages de la télémédecine sont aussi présentés. Paradoxalement, alors que la médecine des animaux de compagnie est très proche de la médecine humaine, les auteurs considèrent que la médecine vétérinaire rurale est la plus à même de développer la télémédecine (en particulier dans le cadre de la télésurveillance), en raison de l'usage des objets connectés en élevage. Dans ce cas, la principale difficulté est de faire payer le conseil à son juste prix. Enfin, les auteurs mettent en évidence l'intérêt de développer en parallèle la télémédecine et les actes classiques, plutôt que de substituer la première aux seconds.

Vue d'ensemble des possibilités offertes par la télémédecine pour l'examen clinique et les plans de prévention des maladies en élevage

Source : Vet IN Tech

Franck Bourdy, Centre d'études et de prospective

Source : Vet IN Tech

15:23 Publié dans Protection des végétaux et des animaux, Santé et risques sanitaires | Lien permanent | Tags : télémédecine, vétérinaire |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

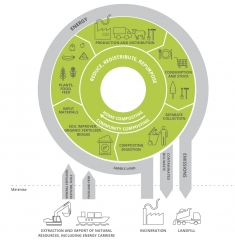

L'Agence européenne de l'environnement fait le point sur les biodéchets

L'Agence européenne de l'environnement (EEA) a publié, début juin 2020, un état des lieux de la gestion des biodéchets dans l'UE, afin de promouvoir leur valorisation au sein d'une économie circulaire. Il s'agit aussi d'éclairer les modalités par lesquelles l'Union peut atteindre les cibles qu'elle s'est fixées en matière de réduction et de traitement durable des biodéchets (ex. : recycler 65 % des déchets municipaux d'ici à 2035).

Les auteurs soulignent que les biodéchets représentent 34 % des déchets municipaux dans l'UE, dont 60 % issus de l'alimentation et 36 % des espaces verts. Les pertes et gaspillage alimentaires compte pour 88 millions de tonnes chaque année, soit 173 kg/personne, ou encore 20 % de la nourriture produite. Un tel volume a des effets négatifs en termes environnementaux et de consommation, chaque kg de nourriture gaspillée représentant 0,8 à 4,5 kg de CO2 émis, et 3,2 à 6,1 € perdus pour l'acheteur.

Les biodéchets dans une économie circulaire

Source : Agence européenne de l'environnement

Les auteurs recensent ensuite les possibilités de traitement et de valorisation des biodéchets, au premier rang desquelles le compostage. Celui-ci nécessite un processus qualité pour que le fertilisant qui en est tiré soit pur et utilisable. L'Allemagne, le Danemark et le Royaume-Uni ont par exemple développé des standards de qualité du digestat. Si les données sur le compostage, notamment des particuliers, sont rares, les auteurs estiment que 48 % des Slovènes ont un dispositif domestique dédié. En parallèle, ils mentionnent la digestion anaérobie produisant du biogaz ou du biodiesel, et l'alimentation animale. Cependant, la capacité de traitement des biodéchets varie beaucoup d'un État membre à un autre (de 0 à 356 kg/personne/an).

Enfin, les auteurs identifient des pistes d'actions publiques pour améliorer la prévention et le traitement des biodéchets : normes d'étiquetage responsable (interdire de labelliser « compostable » ou « biodégradable » des produits contenant du plastique, etc.) ; approches politiques combinant des mesures de sensibilisation et d'autres à caractère économique (annulation de la TVA sur les produits alimentaires donnés, etc.) ou réglementaire ; partenariats public-privé ; plates-formes de redistribution de la nourriture.

Hiérarchie des options préférables dans la gestion des biodéchets

Source : Agence européenne de l'environnement

Vincent Hébrail-Muet, Centre d'études et de prospective

Source : Agence européenne de l'environnement

15:20 Publié dans Biomasse/Biocarburants, Environnement | Lien permanent | Tags : biodéchets, pertes, gaspillage, économie circulaire |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook