14/06/2022

« Quick commerce » et livraisons à domicile

Sur France Culture, l'épisode du 20 mai 2022 d'Entendez-vous l'éco évoque les enjeux du développement de la livraison à domicile, notamment des courses alimentaires et des plats cuisinés. Il donne la parole à une urbaniste (L. Dablanc), un professeur de logistique (A. Rouquet) et une économiste (P. Reme-Harnay). De façon complémentaire, un podcast d'Arte-Radio fait intervenir notamment R. Godin (journaliste économique), et propose le témoignage d'un livreur à vélo sans-papiers. Les entreprises les plus citées, telles Deliveroo, UberEats, Flink, Gorillas, Frichti et Getir, essaiment dans les grandes villes à travers le monde, d'abord en Asie du Sud-Est et en Europe depuis 5-6 ans, et dernièrement dans les Amériques. Au-delà des arguments de praticité et de rapidité, le confinement dû à la crise du Covid-19 leur a assuré une utilité accrue. Associée à cette tendance, la multiplication des dark kitchens s'est traduite par des nuisances de voisinage (voir à ce sujet une précédente brève).

Les deux programmes soulignent la continuité avec « l'épicerie de dépannage », connue dès l'Antiquité. Ils mettent en évidence le paradoxe de services se présentant comme disruptifs et innovants, mais perpétuant des formes brutales et très anciennes de subordination et d'exploitation, à l'encontre de travailleurs peu protégés, exposés à des risques physiques (fatigue, accidents). Vis-à-vis des livreurs, le « management algorithmique » pratiqué entretient une opacité sur les coefficients appliqués aux courses, de façon à diminuer les rémunérations. L'émission de France Culture évoque leurs actions collectives et les évolutions réglementaires pour mieux encadrer des conditions de travail décrites comme « déplorables ».

Enfin, le modèle économique, qualifié de « prédateur », est éclairé de façon particulièrement crue. Ces entreprises ont toutes commencé comme startups, financées par les investisseurs en capital-risque. Elles baissent les prix le temps de « tuer la concurrence » et de fidéliser les consommateurs. R. Godin rapporte cette stratégie au contexte du capitalisme financiarisé. Pendant la « phase de subvention », les levées de fonds permettent d'offrir un service sans se préoccuper du prix, quitte à perdre de l'argent. Elles prennent des parts de marché à la grande distribution et aux épiceries, sans gain de productivité ni création de valeur. Il y a là, selon lui, un simple « transfert d'activités ». Le marché restera de niche et les nouvelles entreprises sont vouées à se faire racheter par les acteurs installés du secteur, à savoir les enseignes de la grande distribution.

Florent Bidaud, Centre d'études et de prospective

Sources : France Culture, Arte Radio

09:53 Publié dans Alimentation et consommation, IAA, Production et marchés, Travail et emploi | Lien permanent | Tags : livraison alimentaire, villes, modèles économiques, travail |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

10/02/2022

Critiques du « mythe » de l'agriculture numérique

Le site Reporterre a mis en ligne, fin janvier 2022, une série de quatre articles à l'occasion d'une enquête intitulée « L'agriculture numérique ou la fin des paysans ». Cette enquête vise à réfuter l'idée du numérique comme solution souhaitable protégeant les ressources naturelles, s'adaptant au changement climatique et assurant de meilleurs revenus aux agriculteurs. L'argumentation s’appuie sur des entretiens avec des acteurs de ces innovations technologiques, des résultats de publications scientifiques et des témoignages d'agriculteurs.

La filière de la robotique illustre, selon la journaliste, le décalage entre la promesse technologique (figure ci-dessous) et la réalité agricole. En effet, en dépit des avantages avancés par leurs promoteurs des robots (automatisation de certaines tâches, réponse au manque de disponibilité de la main-d’œuvre, etc.), peu d'agriculteurs en sont encore aujourd'hui équipés. Plusieurs feins à leur adoption sont avancés. En premier lieu, ces solutions nécessitent un important investissement (achat, maintenance, services associés), sans assurance d'amortissement financier pour l'agriculteur. Ces machines susciteraient également une certaine défiance, relative à leur complexité technique, à leurs fiabilité et durabilité en conditions réelles d'utilisation, etc. L'usage, par des tiers, des données qu'elles enregistrent, est un autre motif d'inquiétude.

Présentation d'un robot enjambeur viticole par une société française au Forum international de la robotique agricole (Fira)

Source : © Alain Pitton/Reporterre

Pour autant, les start-ups françaises proposant des solutions technologiques innovantes sont en constante expansion : leur nombre augmente et les levées de fonds atteignent chaque année des niveaux records. Les investisseurs y voient un vaste marché émergent, potentiellement rentable dans un futur proche. Les acteurs privés hors du monde agricole ont, quant à eux, l'opportunité de pénétrer un nouveau secteur en y adaptant des technologies existantes.

Enfin, la journaliste alerte sur les conséquences de ces solutions sur les modèles agricoles. Les robots et technologies numériques sont adaptés aux espaces standardisés, et ils peuvent donc conduire à une moindre diversité des écosystèmes agricoles. De plus, ces équipements hautement technologiques impliquent d'importants investissements concourant à amplifier la logique d'agrandissement des exploitations, et risquant de rendre encore plus difficile leur reprise par de jeunes agriculteurs.

Jérôme Lerbourg, Centre d'études et de prospective

Source : Reporterre

12:03 Publié dans Agriculteurs, Exploitations agricoles, Travail et emploi | Lien permanent | Tags : agriculture numérique, innovation, travail, agriculteurs |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

10/01/2022

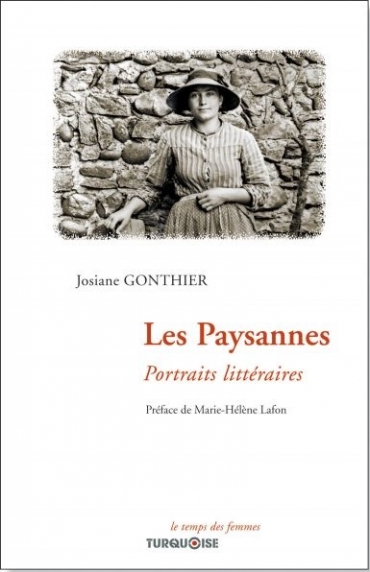

Josiane Gonthier, Les paysannes. Portraits littéraires, éditions Turquoise, collection Le temps des femmes, novembre 2021, 160 pages

Dans cet ouvrage, Josiane Gonthier rassemble et commente 38 textes tirés de la littérature française et étrangère, de l’Antiquité à nos jours, consacrés aux paysannes, à leur vie quotidienne et leur place dans la société. Des photographies et des chiffres sur les paysannes et agricultrices, en France et dans le monde, complètent les extraits. Ces narrations, miroirs déformants d'une réalité temporelle, offrent au lecteur une perspective singulière sur les images de la « paysanne » dans la société rurale : une balade éclectique, poétique et parfois cruelle dans les champs et les foyers, à la rencontre de la déesse Cérès de Virgile, « des mâles et des femelles, répandus par les campagnes » de Jean de La Bruyère ou d'incarnations de fermières japonaises émancipées (Aki Shimazaki). Selon l'initiatrice de ce voyage littéraire, « c’est finalement très récemment, avec les influences combinées de mouvements extérieurs à l’agriculture – le féminisme entre autres – et les enjeux écologiques, alimentaires, climatiques et sociaux redéfinis auxquels doit répondre l’agriculture, que les projecteurs se sont braqués sur le paysan/la paysanne qui deviennent alors des personnages et de véritables héroïnes ».

Source : Éditions Turquoise

08:35 Publié dans Agriculteurs, Société, Travail et emploi | Lien permanent | Tags : paysannes, agricultrices, littérature, genre, travail |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

15/12/2021

Lien entre PAC et emploi en Hongrie et Slovénie : difficile de tirer des enseignements généraux

Récemment publié dans Land Use Policy, un article analyse l'impact comparé des différentes aides de la PAC sur le travail salarié et non salarié dans les exploitations agricoles hongroises et slovènes. Ces travaux sont basés sur les données du Farm accountancy data network (en France, Réseau d'information comptable agricole - Rica). Les auteurs ont utilisé les données disponibles sur la période 2007-2015. Outre des informations sur les structures (taille économique, orientation technico-économique), cette source fournit des éléments sur le temps de travail, avec une répartition entre la main-d’œuvre salariée et familiale. Elle donne aussi le détail des aides perçues par l'exploitation, selon leur nature. Les auteurs ont ainsi pu différencier les aides du 1er pilier de celles du 2nd pilier, notamment : les paiements agri-environnementaux, les aides aux zones défavorisées et les subventions aux investissements.

Les informations sur les exploitations ont été croisées avec des données macro-économiques à l'échelle des petites régions agricoles (NUTS 3), pour retracer les liens entre le marché du travail agricole et celui des autres secteurs, comme le différentiel de revenu ou le taux de chômage.

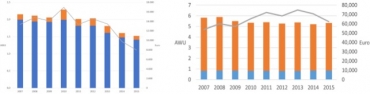

Si la Hongrie et la Slovénie sont récemment entrées dans l'Union européenne, leurs exploitations ont des profils différents. Les exploitations hongroises sont généralement de grande taille et elles emploient une forte proportion de salariés. À l'inverse, les exploitations familiales, de taille plus modeste, sont majoritaires en Slovénie. Sur la période 2007-2015, la baisse de l'emploi agricole y a été importante et elle s'est accompagnée d'une diminution des soutiens de la PAC (figure ci-dessous, gauche). En Hongrie, le recul des aides est plus récent et plus faible, et l'emploi presque stable (figure ci-dessous, droite).

Évolution comparée de l'emploi en agriculture (unité de travail annuel - UTA), selon le type de main-d’œuvre, et du montant des soutiens de la PAC (par exploitation et par an), en Slovénie (gauche) et en Hongrie (droite)

Source : Land Use Policy

Lecture : sur l'échelle de gauche (histogrammes), main-d’œuvre en UTA par exploitation, familiale (bleu) et salariée (orange) ; sur l'échelle de droite (courbes), montants des aides de la PAC perçus par exploitation, en euros.

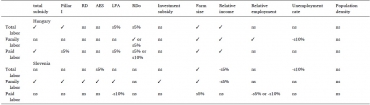

L'analyse économétrique menée n'a pas permis de dégager une conclusion générale sur l'impact des aides de la PAC sur l'emploi agricole (tableau ci-dessous). Les aides du 1er pilier renforcent l'emploi total en Hongrie, mais seulement l'emploi familial en Slovénie, alors que celles du 2nd pilier n'ont un impact que sur les exploitations familiales slovènes. Les auteurs concluent sur la nécessité de prendre en compte la diversité des structures d'exploitation, le type de main-d’œuvre et les interactions avec le marché du travail, pour mieux élaborer des politiques visant à maintenir l'emploi ou à en créer.

Synthèse des résultats sur les liens entre types d'aides et formes d'emploi agricole en Hongrie et Slovénie

Source : Land Use Policy

Lecture : effet positif significatif à moins de 1 % ; ns : non significatif ; s5 % ou -s5 % : effet significatif à 5 %, positif ou négatif respectivement ; s10 % ou -s10 % : effet significatif à 10 %, positif ou négatif respectivement.

Muriel Mahé, Centre d'études et de prospective

Source : Land Use Policy

08:31 Publié dans 4. Politiques publiques, Mondialisation et international, Travail et emploi | Lien permanent | Tags : pac, emploi, politiques publiques, travail, hongrie, slovenie |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

13/12/2021

Le challenge ROSE : innovation et évaluation de robots agricoles

La Revue Ouverte d’Intelligence Artificielle (ROIA) a publié, en novembre, un numéro spécial dédié à l'utilisation des techniques d’intelligence artificielle en agriculture. L'un des articles est consacré au challenge ROSE, première compétition mondiale de robotique et d’intelligence artificielle visant à évaluer les performances de robots de désherbage intra-rang sur des parcelles cultivées. L'évaluation de la solution robotique, dans sa globalité, et des différentes briques technologiques, est réalisée sur l'ensemble de la chaîne d’intervention : détection des cultures et/ou adventices, interprétation, décision, action de désherbage. Quatre équipes associant divers acteurs (centres de recherche, instituts techniques, équipementiers, start-ups, etc.) participent à cette compétition. Celle-ci est l'occasion de définir des outils et méthodes de référence d'évaluation en conditions réelles et reproductibles. Ils seront rendus publics et pourront servir de protocole de référence aux futurs projets de recherche et industriels dédiés.

08:25 Publié dans Agriculteurs, Travail et emploi | Lien permanent | Tags : robots, intelligence ar, travail, agriculteurs |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

16/11/2021

L'impact des vagues de chaleur sur la productivité sectorielle du travail en Europe

Des chercheurs ont modélisé les impacts passés et futurs des vagues de chaleur sur la productivité du travail en Europe, en utilisant des fonctions d'exposition à la température. Leurs résultats ont été publiés en octobre 2021 dans Nature Communications.

Pour des épisodes de chaleur significatifs (température excédant le 90e percentile pendant au moins trois jours consécutifs), en 2003, 2010, 2015 et 2018, les estimations montrent des pertes de PIB comprises entre 0,3 et 0,5 %. Les impacts sont supérieurs à 1 %, voire dépassent 2 % dans les régions les plus vulnérables, situées au sud, avec des températures plus élevées et une proportion d'activités économiques en plein air plus importante. Les pertes de PIB dans le secteur agricole avoisinent par exemple 0,5 %, de manière répétée, dans les régions d'Alentejo (Portugal), d'Estrémadure (Espagne) et de Voreia (Grèce).

Les chercheurs montrent que si les secteurs les plus affectés sont ceux dont les activités se déroulent en plein air, comme l'agriculture, les effets se propagent au reste de l'économie via les biens intermédiaires. Ainsi, les secteurs ayant recours aux productions agricoles, comme l'industrie de la transformation alimentaire ou le tourisme, ont été largement impactés par les effets indirects de ces vagues de chaleur (figure ci-dessous). Si le commerce permet d'atténuer les pertes économiques par la substitution des produits, il ne semble pas suffisant pour contrebalancer l'effet de propagation par les biens intermédiaires.

Impacts économiques des vagues de chaleur de 2003, 2010, 2015 et 2018 sur les différents secteurs, au sein des régions européennes les plus affectées

Source : Nature Communications

Les projections futures, réalisées grâce à des modélisations se basant sur les estimations du scénario RCP 8.5 du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), montrent que les impacts en 2060 pourraient être multipliés par près de 5 à l'échelle de l'Europe, si aucune action d'atténuation ou d'adaptation n'est conduite. Les effets pourraient être encore plus importants dans certains pays particulièrement touchés comme Chypre, le Portugal, l'Espagne et la Croatie. Les auteurs conviennent cependant de la difficulté à mettre en place des actions d'adaptation dans les secteurs dont les activités se déroulent en plein air, comme l'agriculture. Dans ce cas, les effets sur la productivité du travail, étudiés ici, s'ajouteront à ceux de l'évolution des conditions climatiques sur la productivité agricole.

Marie-Hélène Schwoob, Centre d'études et de prospective

Source : Nature Communications

07:23 Publié dans Climat, IAA, Travail et emploi | Lien permanent | Tags : changement climatique, chaleur, productivité, travail |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

19/10/2021

Ergonomie des matériels de pulvérisation et exposition aux pesticides en viticulture

Un article publié en septembre 2021, dans la revue Le travail humain, s'intéresse à l'ergonomie des matériels de pulvérisation utilisés en viticulture. Au-delà des précautions prises dans la phase de mise sur le marché des produits phytosanitaires, et des bonnes pratiques à respecter lors de la manipulation, de nombreux acteurs déplorent une prise en compte insuffisante des logiques qui, sur le terrain, concourent à exposer les travailleurs agricoles aux pesticides (voir à ce sujet un précédent billet). Selon les auteurs, le modèle de « prévention-écran » place entre les produits chimiques et leurs utilisateurs différentes « barrières » (normes, matériels, etc.), mais cet encadrement devrait être complété par une approche instrumentale, attentive aux « besoins réels » des agriculteurs susceptibles d’entraîner des situations d'exposition.

Centrée sur l'utilisation du pulvérisateur dans deux exploitations viticoles, l'analyse repose sur des entretiens de cadrage, des observations filmées des différentes phases de traitement (préparation, épandage, nettoyage, maintenance du matériel), des « entretiens d'autoconfrontation » consistant à faire commenter les enregistrements par l’opérateur, et des mesures (prélèvements de résidus de produits sur le volant et dans la cabine du conducteur). Les résultats mettent en évidence la complexité du travail et « la recherche quotidienne de compromis » par les viticulteurs. Par exemple, lors de l’achat du pulvérisateur, les critères de choix sont « environnementaux, économiques et sociaux » (prise en compte des voisins), mais les enquêtés ne mentionnent pas les enjeux de santé et de sécurité.

Incorporation des produits dans la cuve par le chef de l’exploitation

Source : Le travail humain

Les auteurs relèvent des défauts de conception et des difficultés d’utilisation, comme par exemple une hauteur de cuve mal adaptée à la tâche de remplissage, ce qui amène à prendre appui sur le bord (illustration ci-dessus). Des aléas et des incidents peuvent aussi entraîner une exposition. C'est le cas d'une buse qui se bouche au cours du traitement, nécessitant le passage de la personne entre les panneaux récupérateurs de produit pour aller la nettoyer. Enfin, des ajustements entre l'opérateur et le matériel, des détournements d'usage, voire des modifications par le distributeur à la demande de l’agriculteur, peuvent aussi être des facteurs de risque.

En définitive, cette étude de cas amène les auteurs à formuler des conclusions plus générales. La conception des équipements paraît « éclatée entre divers acteurs (fabricants, distributeurs, agriculteurs) », cette configuration appelant, selon eux, « une réflexion systémique » sur la conception des outils et sur les réglementations.

Florent Bidaud, Centre d'études et de prospective

Source : Le travail humain

16:59 Publié dans Agriculteurs, Production et marchés, Santé et risques sanitaires, Travail et emploi | Lien permanent | Tags : pesticides, filière viticole, santé, travail |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

11/10/2021

Les agriculteurs pakistanais manquent de connaissances sur l'utilisation des insecticides

300 agriculteurs de trois provinces du Pakistan ont été interrogés entre octobre 2019 et février 2020, par des chercheurs, sur leurs connaissances des produits insecticides. Les résultats, publiés dans Plos One en août 2021, montrent que la grande majorité des participants ont des lacunes concernant la nature et le mode d'action des produits conventionnels, leurs liens avec les phénomènes de résistance et les pollutions environnementales, ou l'existence d'alternatives biologiques. Pourtant, ils sont 55 % à utiliser principalement les insecticides chimiques comme mode de contrôle, alors que 7 % ont recours à des méthodes biologiques, 5 % à de la lutte intégrée et 33 % à des pratiques ancestrales.

Source : Plos One

16:09 Publié dans Agriculteurs, Agronomie, Environnement, Mondialisation et international, Production et marchés, Travail et emploi | Lien permanent | Tags : insecticides, pakistan, travail, environnement |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

15/03/2021

Apicultures : des mondes en recomposition

Études rurales consacre un numéro aux transformations de l’apiculture dans les dernières décennies. La polarité amateur/professionnel est prise en compte, ainsi que celle opposant « maîtrise » (technique, génétique, sanitaire) et « laisser-faire » (approches « naturelles » où l’apiculteur intervient « le moins possible »). Les articles couvrent « un riche nuancier de pratiques » et plusieurs pays (France, Maroc, Chine).

Comme le rappelle l’introduction, le monde apicole français, profondément divisé, s’est structuré en marge du mouvement de professionnalisation de l'agriculture, dans le cadre de sociétés savantes et de syndicats, majoritairement constitués d'amateurs. M. Aureille montre comment, à partir des années 1990 et de la mise en évidence d’une mortalité massive des abeilles, l’apiculture fait l’objet d’un surcroît de régulation : projets de recherche pour mieux cerner les risques liés aux pesticides, mise en place d’instruments calqués sur le développement agricole. Elle connaît aussi un certain engouement, avec en particulier une multiplication des ruchers en milieu urbain. Une étude de cas sur l’Île-de-France (A. Fortier, P. Alphandéry, C. Agnès) souligne l’apparition d’une « apiculture de services » (installation et entretien de ruches), en direction notamment des grandes entreprises soucieuses de communiquer sur leur image.

La question du choix des emplacements des ruches est un fil directeur du numéro, entre autres avec l'article de L. Dupré sur la localisation et l'élaboration du « circuit des ruches » en Bourgogne - Franche-Comté, et celui de R. Mugnier sur le service de pollinisation proposé aux cultivateurs. Ces contributions décrivent les négociations, avec les propriétaires de terrains et le voisinage, pour les installer en tel ou tel lieu. Elles soulignent aussi l’ambivalence d’apiculteurs tiraillés entre « désir de professionnalisation » et besoin de reconnaissance par les pairs, et distance critique par rapport à l’usage des pesticides. Enfin, C. Grillot livre une analyse très fine de la transhumance apicole en Chine, menée depuis les années 1990 à une échelle inédite, bien au-delà des régions d'origine des apiculteurs, pour profiter au maximum du gradient climatique, des saisons et des floraisons à travers le pays. Elle décrit la « course au temps » dans un contexte de « libéralisme exalté », la recherche de productivité, et aborde la question controversée de la qualité du miel chinois.

Florent Bidaud, Centre d'études et de prospective

Source : Études rurales

13:01 Publié dans 4. Politiques publiques, Production et marchés, Travail et emploi | Lien permanent | Tags : travail, formation, apiculture, chine |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

07/12/2020

Effets du « management » sur le travail dans une firme agricole française

Les exigences croissantes de la grande distribution, en matière de normalisation et de certification, et la mise en place du management en flux tendus, peuvent se traduire par une pression accrue sur les salariés agricoles. Cet article de L. Mazenc (ENSAT), mis en ligne en novembre 2020, analyse les évolutions de l’organisation du travail dans une entreprise commercialisant des melons. Il met en évidence des résistances individuelles ou collectives, « pour soi » ou « pour les autres », qui peuvent freiner la production ou, au contraire, l’accélérer.

Source : Études rurales

08:54 Publié dans Exploitations agricoles, IAA, Société, Travail et emploi | Lien permanent | Tags : travail, salariés agricoles, exploitations agricoles |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

13/11/2020

Quels impacts de la Covid-19 sur les chaînes de valeur agricoles et alimentaires aux États-Unis ?

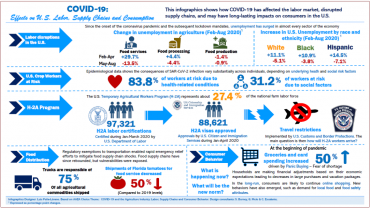

La revue Choices a récemment publié un dossier dédié aux impacts de la pandémie sur les chaînes de valeur agricoles et alimentaires aux États-Unis, avec un focus sur le marché du travail. Les auteurs ont identifié trois domaines principaux de fragilité face à la Covid-19 : la main-d’œuvre, à tous les maillons de la chaîne (production, transformation, commercialisation) ; la logistique ; les modes de consommation (voir infographie ci-dessous). Les réponses politiques, locales ou fédérales, sont également abordées, comme l'assouplissement du système de visa H-2A pour les saisonniers agricoles, ou les adaptations successives des réglementations sur la sécurité des camionneurs.

Perturbations générées par la pandémie de Covid-19 à différents stades des chaînes de valeur agricoles et alimentaires

Source : Choices

L'un des articles analyse l'évolution relative du taux de chômage dans les différents secteurs de l'économie, entre février et août 2020. Si l'agriculture, dans son ensemble, a subi une baisse limitée par rapport à la tendance de long terme, les conséquences sont plus contrastées selon les sous-secteurs, les services et la transformation alimentaires étant les plus affectés.

Les services, qui comprennent la restauration, ont été frappés par la chute brutale de la demande : confinement des consommateurs, report des événements sportifs ou culturels, arrêt des activités en lien avec le tourisme (transport aérien, hébergement hôtelier, croisières, etc.). Dans le secteur de la transformation, le taux de chômage a quasiment doublé entre février et mai, principalement en raison de fermetures temporaires liées à la diffusion active du virus au sein des usines. Les conditions de travail sur les chaînes de production, en atmosphère confinée, froide et humide, ainsi que la promiscuité imposée, ont fait de ce secteur aux États-Unis l'un des plus touchés par le virus, derrière celui de la santé.

Enfin, la pandémie a révélé la fragilité de la chaîne logistique alimentaire. La redirection des flux du secteur de la restauration vers la distribution s'est faite avec difficulté, conduisant à la fois à des surplus vendus à prix cassés et à des pénuries, en dépit de la flexibilité du transport routier qui s'est adapté à une demande et une réglementation fluctuantes.

Muriel Mahé, Centre d'études et de prospective

Source : Choices

16:58 Publié dans Alimentation et consommation, IAA, Santé et risques sanitaires, Travail et emploi | Lien permanent | Tags : covid-19, travail, emploi, logistique, consommation |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

11/11/2020

International Labour Migration to Europe’s Rural Regions, Johan Fredrik Rye, Karen O'Reilly (ed.)

Dans le cadre d'un projet financé par le Conseil de la recherche norvégien sur la main-d’œuvre mondiale dans les sociétés rurales, des chercheurs ont publié un ouvrage intitulé International Labour Migration to Europe’s Rural Regions, qui rassemble les contributions de 25 auteurs de disciplines variées des sciences sociales. Les 14 chapitres s'appuient sur de nombreuses études de terrain, pour explorer le thème de la migration et du travail dans les milieux ruraux d'Europe, et en présenter une image dynamique. Ils sont organisés en deux parties, la première sur la dépendance accrue des activités économiques au travail des migrants, la deuxième consacrée au point de vue des autres acteurs. Les études de cas présentées traitent de divers domaines agricoles et agroalimentaires : horticulture, cueillette de baies, pastoralisme, industrie de la pêche, etc. Ils décrivent notamment les conditions de vie des travailleurs migrants et leurs difficultés à les faire évoluer, mais aussi leur marginalisation et leur invisibilité qui tendent à rigidifier les possibilités d'évolution des sociétés rurales.

Lien : Taylor & Francis

16:41 Publié dans Exploitations agricoles, Territoires, Travail et emploi | Lien permanent | Tags : migrations, travail, sociétes rurales |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

16/06/2020

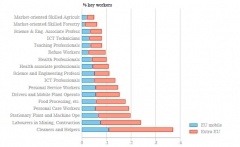

Dans l'UE, la continuité des activités liées à l'alimentation repose en particulier sur les travailleurs extra-nationaux

C'est l'une des conclusions d'une étude récemment publiée par le Centre commun de recherche (Joint Research Centre) de la Commission européenne, sur la contribution des travailleurs détachés ou extra-européens aux activités « essentielles » durant la pandémie. Les chercheurs se sont appuyés sur la définition qu’en donne la Commission dans le contexte de l'épidémie et sur les résultats de la dernière enquête européenne (2018) sur les actifs. Ils ont analysé la composition de la force de travail au regard de l'origine de ces « travailleurs clés ». Par leur contribution à la sécurité alimentaire, les travailleurs agricoles (12 % des « travailleurs clés »), de la transformation et du commerce (2 %), ainsi que les pêcheurs et chasseurs professionnels (0,2 %) sont classés dans cette catégorie.

Si la part des travailleurs extra-nationaux dans l’agriculture et la pêche reste faible (moins de 10 %), elle approche 20 % dans l'agroalimentaire et le commerce, avec des variations importantes selon les pays. De ce fait, les auteurs concluent à la dépendance de ces secteurs clés vis-à-vis de la main-d’œuvre extra-nationale, notamment pour les emplois les moins qualifiés.

Proportion de travailleurs extra-nationaux selon les secteurs et l'origine nationale

Source : Joint Research Centre

Source : Joint Research Centre

12:15 Publié dans Agriculteurs, Alimentation et consommation, IAA, Pêche et aquaculture, Travail et emploi | Lien permanent | Tags : covid-19, travail, travail détaché |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

05/06/2020

L'inspection du travail agricole : vie et mort d'une institution d'exception

Dans l'ouvrage récent La règle et le rapporteur, J.-N. Jouzel (IEP de Paris) et G. Prete (INRAE) livrent un chapitre sur l'histoire du corps d'inspection du travail agricole, depuis sa genèse, tardive, à la fin des années 1930, jusqu'à sa disparition, en 2009, par fusion au sein du régime général. Ils se basent sur des entretiens auprès d'anciens fonctionnaires et sur des archives privées et syndicales. Justifiée à l'origine par le caractère « exceptionnel » du droit des relations professionnelles agricoles, cette inspection propre au secteur était placée sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Son existence a été remise en cause dès les années 1970, à mesure que la nature des contrôles s'alignait sur le régime général, que les tensions entre autonomie hiérarchique et dépendance fonctionnelle (aux services déconcentrés du ministère ou aux caisses de la Mutualité sociale agricole) s'aiguisaient, et que s'affirmait une préoccupation transversale de rationalisation de la fonction publique.

Source : Presses des mines

10:57 Publié dans 4. Politiques publiques, Travail et emploi | Lien permanent | Tags : travail, inspection |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook

15/05/2020

Les métiers de l'agriculture et de l'alimentation « sur le front du Covid-19 »

France Stratégie a publié récemment une analyse de la vulnérabilité des métiers face à la pandémie, dans laquelle les métiers liés à l'agriculture et aux industries agroalimentaires sont majoritairement classés comme étant « sur le front du Covid-19 ». Les auteurs ont croisé des données issues notamment de la comptabilité nationale et des enquêtes Emploi et Conditions de travail de l'Insee. Ils ont alors défini trois indicateurs de vulnérabilité des travailleurs : économique, de conditions de vie et de conditions de travail. Ils ont ensuite croisé les scores obtenus pour chaque métier, défini d'après les familles professionnelles de la Dares (ministère du Travail), et en analysant l'évolution au regard de la crise actuelle, ils ont identifié cinq grandes catégories de métiers.

Cinq catégories de métiers déterminées en fonction de leurs vulnérabilités

Source : France Stratégie

Lecture : pour chaque groupe de métiers, le rapport entre le rayon du disque de couleur et celui du cercle noir correspond au rapport entre son score pour la variable considérée et la valeur moyenne de la variable pour l'ensemble de la population en emploi. Par exemple, le salaire médian des cadres « hyperconnectés » est égal à 1,7 fois le salaire médian de la population en emploi.

Les agriculteurs, les maraîchers et certains métiers de bouche (boulangers, bouchers, etc.) sont très sollicités pour répondre aux besoins de première nécessité. S'ils sont moins au contact du public (à l'exception des commerces alimentaires de détail), ils sont vulnérables économiquement (revenus moyens inférieurs au revenu médian). En outre, la difficulté à recourir à de la main-d’œuvre saisonnière, en raison de la crise, accroît la pénibilité du travail à réaliser (volume, contraintes physiques), souvent dans des temps limités.

Les marins, pêcheurs et aquaculteurs, les ouvriers des industries agroalimentaire et du bois, « vulnérables de toujours », voient leur situation s'aggraver dans le contexte actuel. Leur vulnérabilité économique se double d'une vulnérabilité physique (horaires atypiques, rythmes de travail intenses, angoisse de perdre son emploi) et sociale (fort taux de familles monoparentales parmi les métiers les plus féminisés sur les chaînes de production, conditions de vie plus difficiles que la moyenne).

Enfin, les métiers de la restauration, en particulier les cuisiniers, sont durement touchés actuellement (« métiers nouvellement vulnérables »), alors qu'ils avaient été relativement préservés lors de la crise financière de 2008. Ces métiers risquent de pâtir de la crise même après la fin du confinement, sachant que, par ailleurs, ils sont également plus exposés que la moyenne aux risques physiques.

Muriel Mahé, Centre d'études et de prospective

Source : France Stratégie

11:02 Publié dans Travail et emploi | Lien permanent | Tags : covid-19, france stratégie, travail, emplois, vulnérabilité |  Imprimer | |

Imprimer | |  |

| ![]() Facebook

Facebook